《提訴 2014.3.10》

文科省が主導した検証委員会(2013年2月~14年3月)は踏み込んだ議論がほとんどないまま終了。

23名の遺族は14年3月10日、時効の前日に提訴。県・市の法的責任を問うことになりました。

23名の遺族は14年3月10日、時効の前日に提訴。県・市の法的責任を問うことになりました。

《一審 2016.10.26判決》

主に当日の判断・行動が問われ、原告勝訴。

県・市はすぐに控訴。

問われるべきは当日だけではないとする原告側も控訴しました。

主に当日の判断・行動が問われ、原告勝訴。

県・市はすぐに控訴。

問われるべきは当日だけではないとする原告側も控訴しました。

《二審 2018.4.26判決》

控訴審で問われたのは事前の備えです。子供の命を預かる立場として最低限すべきことを怠った責任が明らかになり、控訴審も原告の勝訴。判決文は340頁にも及びました。

控訴審で問われたのは事前の備えです。子供の命を預かる立場として最低限すべきことを怠った責任が明らかになり、控訴審も原告の勝訴。判決文は340頁にも及びました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

判決で問われたのは、意思決定が遅れ判断を誤った当日の校庭ではありません。判断ミスにつながった3.11の前の取組みです。

同じように備えが不十分だった学校は大川小だけではありません。ただ「津波が来なかった」ので助かっただけです。けっして大川小が特別だったのではありません。

一方で、津波到達のはるか前に避難、あるいは津波が来ないのに避難した学校もたくさんあります。大川小より内陸の学校も逃げています。どちらであるべきかは明らかです。

高裁判決では当日のことは問われていません。断続的に揺れが続き、警報が鳴り響く中で大勢の子どもを救う正しい判断は困難です。

子どもの命を守るために必要なのは、津波が迫りサイレンが鳴り響くパニックの中で正しい判断をすることではなく、パニックになる前に行動することです。「まさか」と思っても「念のために」避難する。「念のためのギア」をより早く高く入れることで、未来の多くの命を救えるはずです。

子どもの命を守るために必要なのは、津波が迫りサイレンが鳴り響くパニックの中で正しい判断をすることではなく、パニックになる前に行動することです。「まさか」と思っても「念のために」避難する。「念のためのギア」をより早く高く入れることで、未来の多くの命を救えるはずです。

「判決によって学校の責任が重くなった」という声を聞きますが、子どもを預かり、守ることは学校の使命。3月11日にいきなり「学校の責任」が重くなったのではありません。

判決文には「学校の根源的義務」という言葉が使われています。

学校は子どもにとってたまたま通りかかった場所ではないし、先生は子どもにとって「たまたまそこに居合わせた大人」ではありません。

むしろ判決は、教師の責任、誇り、やりがいといったものにしっかり向き合ってくれました。

「マニュアルに頼ってはいけない」「マニュアル以上の行動が求められる」という声があります。「マニュアル」は不要なのでしょうか?

いざという時マニュアルは役に立たない、ではなくて「役に立つマニュアル」を考えるのです。大川小で起きたことはその材料にできるはずです。しなければなりません。

99%の確率で地震・津波という想定を受けて県・市は各学校に対策の見直しを指示しましたが、その指示は上述の「学校の根源的義務」をふまえたものであったかどうか、が問われた判決です。命に対する「本気度」と言えばいいのでしょうか、これは子どもの命に直結するんだと本気になって考えれば、具体的な避難場所のないマニュアルにはならなかったはずです。

防災に限らず、学校では「提出するための文書」「計画のための計画」が少なくありません。パソコンの中、戸棚の中にあるだけの書類。

判決後、学校防災は変わりつつあります。でも、それは「会議や研修が増えた」「書類が分厚くなった」だけではいけません。学校防災は、もっともっと身近でシンプルで実践的であるべきです。

教師の多忙が問題になっていますが、長時間の会議、分厚いマニュアルが子どもを見えなくしてはいないでしょうか。抱えるものが多すぎて、いざというとき子どもに手を差し伸べられない状況なのであれば、変えていくべきです。

「人災」であるということは、人がなんとか出来るということです。

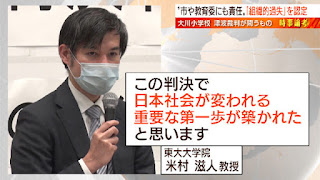

だから、この判決は希望であると思います。防災は恐怖、悲しみ、後悔を希望に変えます。

「人災」であるということは、人がなんとか出来るということです。

だから、この判決は希望であると思います。防災は恐怖、悲しみ、後悔を希望に変えます。

|

| BS朝日より |

2014.3.11ハフィントンポスト「なぜ裁判に踏み切ったのか」

2022.3.13 BS朝日「大川小学校津波裁判が問う”日本のこれから”」